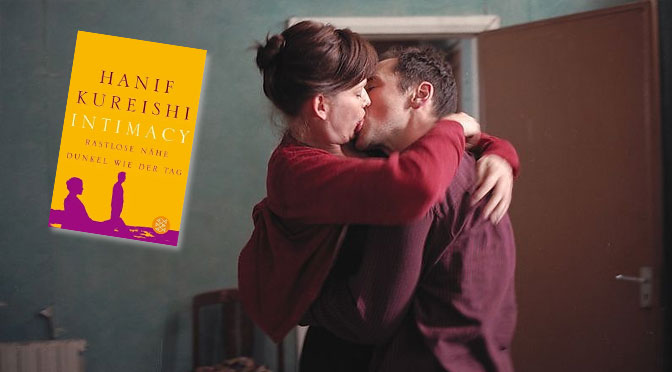

Le film Intimacy (2001) de Patrice Chéreau fait partie de ces œuvres qui redéfinissent la frontière entre érotisme, art et drame psychologique. Sa force vient en partie de sa base littéraire : le recueil de nouvelles Intimacy (1998) de Hanif Kureishi, qui explore les relations en décomposition, le désir sexuel et la fragilité de la proximité humaine. Chéreau ne s’est pas contenté d’adapter le texte ; il en a extrait un noyau intense qui rend visibles l’inexprimé, le silence et la douleur.

Intrigue et source littéraire

Au centre se trouve Jay, un barman divorcé qui vit dans un appartement londonien. Chaque mercredi, une femme nommée Claire vient le voir. Ils font l’amour en silence, de façon brute, sans dialogue ni tendresse. Peu à peu, on comprend que Claire est mariée et mène une vie parallèle qu’elle ne partage jamais avec Jay. Lui, pourtant, veut davantage que son corps : il commence à la suivre en dehors de la chambre, à pénétrer dans son monde.

Les nouvelles de Kureishi ne sont pas seulement un point de départ, mais une chambre de résonance. Ses personnages évoluent entre désir et éloignement, entre quête de soi et abandon de soi. Le film traduit ces tensions en images où corps et âmes se confondent.

Dramaturgie – de la physicalité à la révélation

La structure du film est presque rituelle. Tout commence par les rencontres silencieuses et hautement physiques entre Jay et Claire. Leurs corps parlent plus que leurs voix. Mais le film se refuse au pur voyeurisme : ces scènes sont construites de manière à faire du silence le véritable centre.

Ce n’est qu’ensuite qu’une trajectoire narrative se déploie. Jay observe le mari et la famille de Claire. Ce qui avait commencé comme un arrangement érotique se transforme en drame psychologique. L’intimité n’est plus seulement affaire de peau, mais de curiosité dangereuse et de transgression dans la vie privée de l’autre.

La sexualité comme axe dramatique

Dans Intimacy, la sexualité n’est pas un ornement. Elle est l’axe, le moteur, l’épreuve. Les scènes explicites – jusqu’à des fellations non simulées – ont fait scandale. Mais comme ces images ne servent pas à exciter, mais à révéler le vide et le manque, le film n’a pas été classé comme pornographique. Ce qui intéresse Chéreau, c’est l’après : les regards, la honte, le silence, le vide après l’orgasme.

Le rôle pionnier de l’explicite

Avec Intimacy, Chéreau a ouvert une brèche en utilisant l’explicite comme moyen d’expression dramatique. Les corps nus ne sont pas idéalisés, mais montrés dans leur quotidienneté vulnérable. Voilà le geste radical : faire de la sexualité une langue, et non un spectacle.

Si le film a échappé à la censure, c’est parce qu’il reste ancré dans l’exploration psychologique. L’érotisme à l’écran n’est pas une fin en soi, mais un outil de caractérisation. Claire demeure énigmatique, Jay reste inquiet, et leurs rencontres sexuelles deviennent la toile où se dessinent solitude et désir.

À retenir pour les auteur·e·s

Intimacy montre que l’érotisme explicite peut fonctionner en littérature et au cinéma lorsqu’il est intégré à un arc émotionnel et psychologique profond. Il ne s’agit pas de mettre en scène le sexe pour lui-même, mais d’utiliser la sexualité comme langage dramaturgique. C’est là l’apport pionnier du film – et une leçon précieuse pour quiconque veut écrire l’érotisme sans basculer dans la pornographie.